고성능 슈퍼커패시터(대량 전기 저장장치) 기술 개발

Carbon nanotube-bridged graphene 3D building blocks for ultrafast compact supercapacitors

미래창조과학부(장관 최양희) 소속 기초과학연구원(IBS, 원장 김두철)의 나노구조물리연구단(단장 이영희)이 높은 에너지밀도를 가지면서도 고출력을 유지하는 슈퍼커패시터를 개발하는데 성공했다.

슈퍼커패시터(Supercapacitor)는 용량이 큰 전기 저장장치를 일컫는 말로 전기자동차나 수소연료자동차 등 신산업 분야의 핵심기술로 꼽힌다.

슈퍼커패시터는 이온의 이동이나 표면화학반응을 이용하기 때문에 전해질 이온이 전극 물질에 많이 흡착될수록 많은 전기를 흘려보낼 수 있어서 높은 비표면적을 지니는 탄소 전극 소재의 활용을 위한 연구가 이어져 왔다.

이번에 개발한 3차원 탄소나노튜브와 그래핀으로 이뤄진 빌딩모양의 슈퍼커패시터는 지금까지 개발된 어떤 기술보다 높은 에너지 밀도를 가지면서도 높은 에너지 출력을 유지할 수 있어 기대를 모으고 있다.

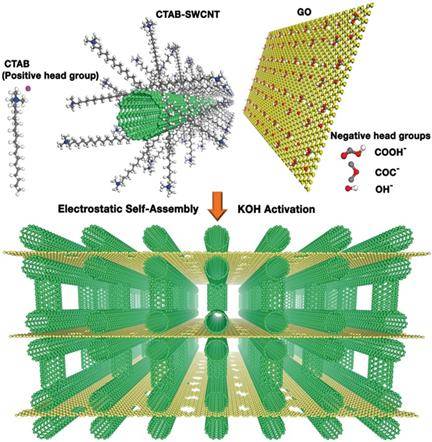

연구진은 탄소나노튜브를 그래핀 사이에 수직으로 자기 배열하여 이온이 출입하도록 기공을 만들고, 최대한 넓은 표면이 이온을 흡착시키도록 3차원 구조를 설계했다. (그림설명 참조)

수용액 속에서 CTAB(양이온계면활성제, Cetyl trimethy lammonium bromide)라는 고분자를 탄소나노튜브에 흡착시키면 탄소나노튜브표면이 플러스(+) 전기를 띠게 된다. 여기에 마이너스(-) 전기를 띠고 있는 산화흑연을 넣으면 자기조립에 의해 섞이게 되고 이 때 탄소나노튜브는 흑연판 사이에 수직으로 정렬하여 3차원 탄소나노튜브/그래핀 빌딩구조를 만들게 된다.

이 구조는 이온의 이동이 용이하도록 이동경로를 제공할 뿐만 아니라 탄소나노튜브와 그래핀 판을 골고루 분산시킴으로써 표면적을 최대화시켜 이온을 흡착시켰다. 이 결과 부피당 최대 출력밀도와 최대 에너지밀도 값을 얻었고 무게당 최대 출력밀도와 최대 에너지 밀도를 얻었다. 이는 리튬이온전지 에너지밀도에 버금가는 값으로 이제까지 보고된 어떤 값보다 크다.

이번 연구결과는 미국화학회가 발간하는 나노과학 분야 국제학술지 에이씨에스 나노5)(ACS NANO, IF 12.033)에 2월 6일 온라인 게재되었다.

* (논문제목) 빠르고 밀도가 높은 탄소나노튜브/그래핀 3차원 빌딩구조 슈퍼커패시터(Carbon nanotube-bridged graphene 3D building blocks for ultrafast compact supercapacitors)

* (제1저자) 듀이 토 팜(Duy Tho Pham) 나노구조물리연구단 박사과정생

* (교신저자) 이영희 IBS 나노구조물리연구단장(성균관대학교 에너지과학과, 물리학과 교수)

이영희 IBS 나노구조물리연구단장은 “이번 연구는 슈퍼커패시터를 직접 전기자동차에 사용할 수 있는 계기를 마련해준 연구”라며 “전기자동차의 실용화에 한걸음 다가가게 한 중요한 사례이며 현재 관련회사와 두께를 늘이는 실용화 기술 개발을 협의 중”이라고 전했다.

연 구 결 과 개 요

Carbon nanotube-bridged graphene 3D building blocks for ultrafast compact supercapacitors

Duy Tho Pham, Tae Hoon Lee, Dinh Hoa Luong, Fei Yao, Arunabha Ghosh, Viet Thong Le, Tae Huyng Kim, Bing Li, Jian Chang, and Young Hee Lee

( ACS NANO, online doi: 10.1021/nn507079x )

전기차를 이용해 장거리 여행을 하려면 에너지밀도가 높은 전지가 필요하다. 현재 상용화된 리튬이온전지는 에너지밀도가 낮아 장거리 여행이 어렵고 출력이 낮아 언덕이 가파른 곳에서는 사용하기 힘들다. 따라서 출력이 높으면서도 에너지 밀도가 높은 슈퍼커패시터를 만드는 것이 이 분야 연구의 최대 목표이다. 또 어려운 문제는 부피당 에너지 혹은 출력이 증가하면 무게당 에너지 혹은 출력이 감소하는 것이다.

이런 단점을 극복하기 위해 본 연구진에서는 탄소나노튜브 표면에 CTAB이라는 플러스전하를 띠는 고분자를 입혀 마이너스 전기를 띤 산화흑연과 물속에서 혼합하여 탄소나노튜브가 산화흑연 사이로 자기조립에 의해 끼어들어가는 구조를 만들었다. 특이한 사항은 끼어들어간 탄소나노튜브가 수직으로 세워져 구멍이 많은 3차원 건물구조를 만들어냈다는 점이다. 이런 특징은 이온을 저장할 때 이온이 이동하는 경로를 제공해주고 동시에 탄소나노튜브와 그래핀의 넓은 표면적을 이용해 전하를 흡착시켜 전하저장을 최대화시켜주는 역할을 제공해주고 있다.

만들어진 3차원 탄소나노튜브/그래핀 건물구조는 아직도 높은 무게밀도(1.06 g/cm3)를 갖고 있어 부피당 최대 출력밀도 424 kW/L에서 최대 에너지밀도 117.2 Wh/L 혹은 무게당 최대 출력밀도 400 kW/kg에서 최대 에너지밀도 110.6 Wh/kg을 갖는다. 이러한 무게당 에너지밀도는 상용화되고 있는 리튬이온전지 에너지밀도와 버금가는 것으로 기존의 어떤 슈퍼커패시터보다 높은 값을 기록하고 있다. 이런 연구결과는 앞으로 전기자동차 개발에 배터리 대신 직접 사용될 것으로 예상하고 있다.

용 어 설 명

1. 슈퍼 커패시터(super capacitor)

. 슈퍼커패시터는 축전용량이 대단히 큰 커패시터로 울트라 커패시터(Ultra Capacitor) 또는 초고용량 커패시터라고 부른다. 화학반응을 이용하는 배터리와 달리 전극과 전해질 계면으로의 단순한 이온의

이동이나 표면화학반응에 의한 충전현상을 이용한다.

2. 비표면적

. 입방체(㎥ 혹은 g)에서 다른 물질과 접촉할 수 있는 면적(㎡)을 말한다.

3. 탄소나노튜브(carbon nanotube)

. 탄소나노튜브는 육각형 탄소원자가 직경이 수나노미터이고 길이가 수십마이크로 혹은 수백마이크 미터가되는 튜브형태를 이룬 구조이며 반도체 성질과 금속 성질이 섞여있으며 역학적인 강도도 다이아몬드와 비슷하다.

4. 산화흑연(graphene oxide)

. 탄소로 구성된 육각형 벌집구조가 그래핀이고 이런 그래핀 표면위에 산소를 붙인 구조를 산화흑연이라 부른다. 이때 붙은 산소는 마이너스 전기를 띠고 있다.

5. 에이씨에스 나노(ACS NANO)誌

. 과학기술분야의 세계적인 권위를 갖는 저널이며 피인용지수 (Impact Factor)는 12.033(2013)이다.

연 구 결 과 문 답

이번 성과 뭐가 다른가

탄소나노튜브와 그래핀은 전기전도도가 우수하고 표면적이 넓어 에너지저장 꿈의 물질로 여겨져 왔지만 실제 저장 소자를 제작하면 이온의 이동을 제한하여 출력밀도를 떨어트리고 더 나아가 에너지밀도까지 감소시켰다. 이런 어려움을 극복하기 위해 탄소나노튜브를 그래핀 사이에 수직으로 자기 배열시켜 이온이 출입하도록 기공을 만들고, 그래핀과 탄소나노튜브가 갖고 있는 넓은 표면이 모두 이온을 흡착시키도록 구조를 3차원적으로 설계하여 최대 에너지밀도 및 출력을 극대화시킨 점이 다른 연구와 다른 점이다.

어디에 쓸 수 있나

전기자동차에 직접 장착하거나 대형 전기저장창치로 쓸 수 있다.

실용화까지 필요한 시간은

앞으로 커패시터 관련회사와 공동으로 실용화 연구를 진행시킬 계획이다.

실용화를 위한 과제는

소자를 두께가 현재는 최대 20 마이크로미터정도이나 실용화를 위해서는 100 마이크로미터 정도를 높여야 하며 이때 저장특성을 유지할 수 있어야 한다.

연구를 시작한 계기는

에너지 저장 연구는 현재 15년 이상을 진행시켜오고 있다.

에피소드가 있다면

대량 생산용 3차원 탄소나노튜브/그래핀 빌딩구조를 설계하는 작업이 몇 년 이상 소요되어 힘들었다.

꼭 이루고 싶은 목표는

전기자동차의 꿈을 실현하고 싶다.

신진연구자를 위한 한마디

No gut, no return!

그 림 설 명

[그림] 3차원 탄소나노튜브/그래핀 빌딩구조:

우선 탄소나노튜브 주위에 CTAB이라는 플러스 전기를 띤 고분자를 입히고 이를 마이너스 전기를 띤 산화흑연과 섞어주면 자기조립현상에 의해 전기적으로 위와 같은 3차원 구조를 얻어 낼 수 있다.