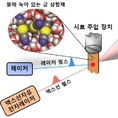

IBS, 1/1,000조 초 관측하는 특수 광원으로 화학결합의 전 과정 관찰 성공 촉매반응과 인체 내 생화학 반응 메커니즘 규명 기대 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 이효철 부연구단장(KAIST 화학과 교수) 연구팀은 원자가 결합하여 분자가 탄생하는 모든 과정을 실시간으로 관찰하는데 성공했다. 연구진은 펨토 초(1/1,000조 초)의 순간을 관측하기 위해 특수 광원인 포항 4세대 방사광가속기의 X-선자유전자레이저(펨토 초 엑스선 펄스*)를 이용하여 화학결합을 형성하는 분자 내 원자들의 실시간 위치와 운동을 관측하는데 성공했다. * 펄스는 짧은 시간동안 만 빛이 방출되는 형태로, 펨토 초 엑스선 펄스는 X선이 펄스의 형태로 생성되고 그 시간 길이가 펨토 초 정도일 때를 말함 과학기술정보통신부(장관 최기영)와 IBS(원장 노도영)는 이번 성과가 세계 최고 권위의 학술지 네이처(Nature, IF 43.070)誌 온라인 판에 6월 25일 0시(한국시간) 게재되었다고 밝혔다. 물질을 이루는 기본 단위인 원자들이 화학결합을 통해 분자를 구성한다. 하지만 원자는 수 펨토 초에 옹스트롬(1/1억 cm) 수준만 움직이기 때문에 그 움직임을 실시간으로 포

IBS 혈관 연구단, 혈관 기능 조절로 비만·당뇨병 등 대사질환 치료 새길 열어 "Angiopoietin-2–integrin α5β1 signaling enhances vascular fatty acid transport and prevents ectopic lipid–induced insulin resistance" 대사적으로 건강한 비만을 유도하는 원리가 밝혀졌다. 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 혈관연구단 고규영 단장(KAIST 의과학대학원 특훈교수) 연구팀은 혈관 생성을 촉진하는 단백질‘안지오포이에틴-2(Angiopoietin-2)’가 건강한 지방 축적 작용의 핵심요소임을 규명했다. 대사 기능에 대한 혈관의 역할과 지방 축적 기전을 이해함으로써 비만, 당뇨병, 고혈압 등 대사질환 치료에 새길을 열 것으로 기대된다. 대사적으로 건강한 비만은 일반 비만에 비해 내장지방 축적이 적으며, 인슐린 저항성(Insulin resistance)1) 수치, 혈압, 심혈관 질환 발병 위험이 낮다. 비만으로 인해 당 대사기능을 하는 간, 근육 등에 지방이 비정상적으로 축적되면 대사합병증 발병 위험이 높아지는데, 건강한 비만의 경우 혈중 지방이 주로 피하지방으로 축적

만성신장병 환자의 근력감소 위험, 정상인 대비 남성은 1.9배, 여성은 1.6배 높아...신장질환자는 식이 및 운동을 통한 근력 관리에도 힘써야 서울대학교병원운영 서울특별시보라매병원(원장 김병관) 재활의학과 이상윤 교수가 만성신장병을 앓고 있는 환자인 경우 근력도 함께 감소할 가능성이 높아 이에 대한 주의가 필요하다는 내용의 연구결과를 최근 발표했다. 보라매병원 재활의학과 이상윤 교수와 이예림 전공의, 의생명연구소 진희진 교수 연구팀은 2014년부터 2017년까지 시행된 국민건강영양조사에 참여한 성인 18,756명(남성 8,503명, 여성 10,253명)의 임상데이터를 바탕으로, 만성신장병과 악력 감소 사이의 연관성을 분석했다. 연구진은 대상자들의 과거 병력과 혈액검사를 통해 계산한 사구체여과율(eGFR) 수치를 이용해 만성신장병의 유병 여부를 판단하였으며, 디지털 악력계를 이용해 측정한 참가자의 악력 수치를 건강한 성인의 표준치와 비교해 근력 감소의 유병률을 도출했다. 연구 결과 전체 대상자의 4%가 만성신장병을 가지고 있는 것으로 나타났는데, 만성신장병이 없는 대조군의 경우 단 6.2%에서 근력 감소가 확인된 데 반해, 만성신장병 환자에서는 4배가 넘는

플렉서블 스마트기기 핵심소자, 가격 낮추고 성능 올려! 한국표준과학연구원(KRISS, 원장 박현민)이 플렉서블 스마트기기*의 핵심소자인 유기 트랜지스터를 수직으로 쌓는 새로운 방법을 개발해, 성능을 향상하는 데 성공했다. 차세대 스마트기기의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 것으로 전망된다. * 플렉서블 스마트기기: 한 면을 접는 폴더블, 돌돌 말아서 보관할 수 있는 롤러블, 화면을 잡아당겨 늘릴 수 있는 스트레처블 등 유연한 차세대 스마트기기를 말한다. KRISS 소재융합측정연구소 임경근 선임연구원, 독일 드레스덴 공대, 홍콩 중문대 공동연구팀은 비싸고 복잡한 공정 없이 간단한 전기화학적 공정만으로 유기 트랜지스터를 수직으로 쌓았다. 기존 수평 방식의 유기 트랜지스터보다 구동 속도 증가, 전류 증가, 전압 감소 등 모든 부분에서 개선을 이뤄 정보처리 성능이 크게 향상됐다. 현재 상용화된 폴더블폰은 디스플레이 한 면만 접었다 펼 수 있게끔 만들어졌다. 디스플레이 전체를 구부리고 늘려 손목시계처럼 차고, 신문지처럼 둘둘 말아 사용하기 위해서는 기기 내 탑재되는 정보처리 및 정보저장 반도체 소자, 배터리 등 모든 부품이 유연해야 한다. 그중에서도 정보를 처리하고

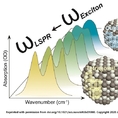

고려대 화학과 정광섭 교수-경상대 화학과 김주영 교수 연구팀 고려대 화학과 정광섭 교수, 경상대 화학과 김주영 교수 연구팀은 퀀텀닷의 구조변화 및 전자밀도 증가를 유도하여 전자전이의 특성과 국소 표면 플라즈몬 공명이 함께 나타나는 양자-플라즈몬(Quantum Plasmon) 현상을 관찰하였다고 밝혔다. 중세 교회와 대성당의 스테인드글라스는 플라즈몬 공명이라는 현상에 의한 결과인데, 이 현상은 금속 표면에 있는 전자들의 집단적인 공명에 의하여 일어난다. 이렇게 금속과 같은 전자밀도가 높은 물질들은 수 나노미터 정도로 작아지면 크기에 따라서 색이 변하게 된다. 반면, 반도체 나노입자(콜로이드 양자점, 퀀텀닷)은 제한된 공간에서 전자와 정공이 갇혀 운동에너지가 커지는데, 이에 따라 기존의 물질에 비교하여 큰 에너지를 갖게 된다. 플라즈몬 현상과는 달리, 양자점은 빛을 조사하면 물질의 종류 및 크기에 따라서 다양한 색을 내뿜는다. 즉, 빛의 파장을 조절할 수 있으며, 차세대 QLED TV의 주된 광학재료가 바로 이 콜로이드 양자점이다. 기존의 퀀텀닷은 전자밀도가 증가하는 도중에 내부의 전자가 외부 요인에 의해서 빠져나가는 산화 현상때문에 전자밀도를 높이기 어려웠지만

고대 옥용식 교수, ‘네이처 리뷰 지구환경’ 보고 고려대학교(총장 정진택) 생명과학대학 옥용식 교수는 국내 과학자 최초로 ‘네이처 리뷰 지구환경’ 6월호에 리뷰 논문을 게재했다. ‘네이처 리뷰’는 네이처 리뷰로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야에 대한 그간의 성과와 향후 연구방향 등을 제시하는 저널로 그 중 ‘네이처 리뷰 지구환경’은 지구과학 및 환경 분야에서 권위를 인정받고 있다. 옥용식 교수는 2019년 ‘네이처 리뷰 지구환경’ 측으로부터 토양오염과 지속가능성에 대한 전 세계 연구의 분석과 향후 전망 등에 대한 집필 요청을 받아 해당 분야 주요 저널의 편집위원장, 세계 상위 1% 연구자(Highly Cited Researcher: HCR) 등 세계적 석학들과 수차례의 회의를 주관하며, 1년 간 본 연구에 대한 집필을 주도했다. 이번 네이처 리뷰에서는 농경지의 토양 중금속 오염이 전 인류의 식량 안전과 지속가능성을 위협함을 학문적으로 입증했다. 특히, 토양의 중금속 오염이 UN이 발표한 17가지 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs) 중 8가지(▲SDG1, 빈곤층 감소와 사회안전망 강화, ▲SDG2, 식량안보

렘데시비르 단독 vs 렘데시비르+바리스티닙 병용 비교 임상시험 서울대병원이 코로나19 치료제로 효과가 입증된 렘데시비르와 항염증제 바리스티닙 병용 투여의 안정성과 효능을 평가하는 임상시험을 진행 중이라고 5월 25일 밝혔다. 서울대병원은 미국 국립보건연구원(NIH) 주관 글로벌 임상시험에 참여해 코로나19에 대한 렘데시비르의 치료 효과를 확인한 바 있다. 이 연구(ACTT-1)는 지난 2월부터 4월까지 10개국, 73개 병원이 참여해 총 1,063명을 대상으로 진행했다. 그 결과 렘데시비르를 사용한 환자들이 위약 투여 환자보다 30% 더 빨리 회복하는 것으로 확인됐다. 이 연구를 통해 렘데시비르는 코로나19 치료제로서 효과가 확인된 유일한 항바이러스제로 인정받았다. 그러나 바이러스 감염 후 활성화된 염증의 조절을 위한 약제의 추가 발굴이 필요했다. 현재 국제 연구팀은 후속연구(ACTT-2)를 진행하고 있다. 국내에서는 서울대병원과 분당서울대병원이 이 연구에 참여하고 있다. 이번 연구는 앞서 효과가 입증된 렘데시비르와 항염증제인 바리스티닙을 병용 투여해 안정성과 효능을 평가하게 된다. 「렘데시비르+위약」 단독군과 「렘데시비르+바리스티닙」 병용군으로 나눠 환자에

약물용출스텐트 시술 급성관동맥 증후군 환자 대상 이중항혈소판제재 표준 치료에서 ‘아스피린’ 조기 중단이 출혈 등 위험 감소 효과 급성관동맥증후군 (ACS)에서 약물용출스텐트 시술 후 단기간 이중항혈소판제제 요법(DAPT) 후 티카그렐러 단독 요법이 허혈성 위험률은 늘리지 않고 주요출혈 부작용은 줄일 수 있는 것으로 확인됐다. 이에 따라 ACS 치료에서 효능은 유지하면서 안전성을 높이는 치료법 개발 가능성이 높아졌다. 연세대 의대 심장내과 장양수·김병극·홍성진 교수 연구팀은 약물용출스텐트 시술을 받은 ACS 환자에서 DAPT(아스피린+P2Y12억제제)를 조기 중단하고 티카그렐러 단일 요법으로 전환하는 치료전략이 허혈성 위험률은 높이지 않고 주요출혈 위험성을 낮출 수 있다고 밝혔다. 이번 연구는 ‘미국의사협회저널 (JAMA, IF 51.27)’ 최신호에 게재됐다. ACS는 관상동맥이 혈전 또는 혈전에서 분비되는 혈관 수축성 물질로 관상동맥이 심하게 막혀 심장에 혈류 공급이 부족해지는 질환이다. 제때 치료를 받지 못하면 사망에 이를 수 있다. ACS 환자 대상 약물용출스텐트를 이용한 치료는 기존 비약품 금속 스텐트를 사용했을 때보다 재발률이 현저히 낮다. 비약품